目次

高血圧に注意が必要な人

3つ以上該当する人は高血圧の可能性があります。少しでも気になる方はお気軽に当院へお越しください。

- 濃い味付けが好き

- よく外食をする

- お酒をよく飲む

- あまり野菜を食べない

- 睡眠不足である

- 肥満気味である

- 喫煙習慣がある

- 運動不足である

- 生活リズムが不規則

- ご家族の中に高血圧の方がいる

高血圧とは?

血圧とは、血管の壁にかかる圧力を指します。血圧は運動時、緊張時、暑さや寒さなどの環境要因、などにより一時的に上昇します。

高血圧とは、リラックスした安静状態においても慢性的に血圧が高い状態を言います。

高血圧になると、血管に常に負担がかかるため、血管の内壁が損傷や硬化を起こして、動脈硬化を引き起こします。高血圧を放置していると、心疾患や脳卒中を起こす可能性が高まるため、早期に治療することが重要です。

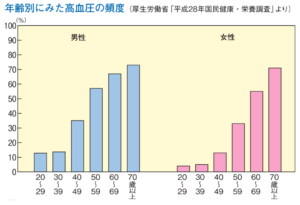

高血圧の方は非常に多く、日本人のおよそ3人に1人が高血圧といわれています。また年齢とともに増加します。平成26年に厚生労働省が実施した「国民健康・栄養調査報告」によると、特に男性では30代でも5人に1人、40代では3人に1人が高血圧であり、中壮年期においても有病率が高くなっています。また、女性でも50代から高血圧患者が増え始め、60代以降では50%を超えています。

高血圧は自覚症状がほとんどありません。そのために積極的に治療を行わない人も多いのが現状です。日本の高血圧患者の管理は”不良”と言われており、わが国の今後の課題となっています。

一般的に、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上で高血圧と診断します。

健診やご家庭の血圧測定などで、高血圧の可能性があると思われた方はすぐ受診しましょう。

|

|

収縮期血圧 |

|

拡張期血圧 |

|---|---|---|---|

|

正常血圧 |

<120 |

かつ |

<80 |

|

正常高値血圧 |

120-129 |

かつ/または |

<80 |

|

高値血圧 |

130-139 |

かつ/または |

80-89 |

|

Ⅰ度高血圧 |

140-159 |

かつ/または |

90-99 |

|

Ⅱ度高血圧 |

160-179 |

かつ/または |

100-109 |

|

Ⅲ度高血圧 |

≧180 |

かつ/または |

≧110 |

(単位:mmHg)

高血圧の原因は?

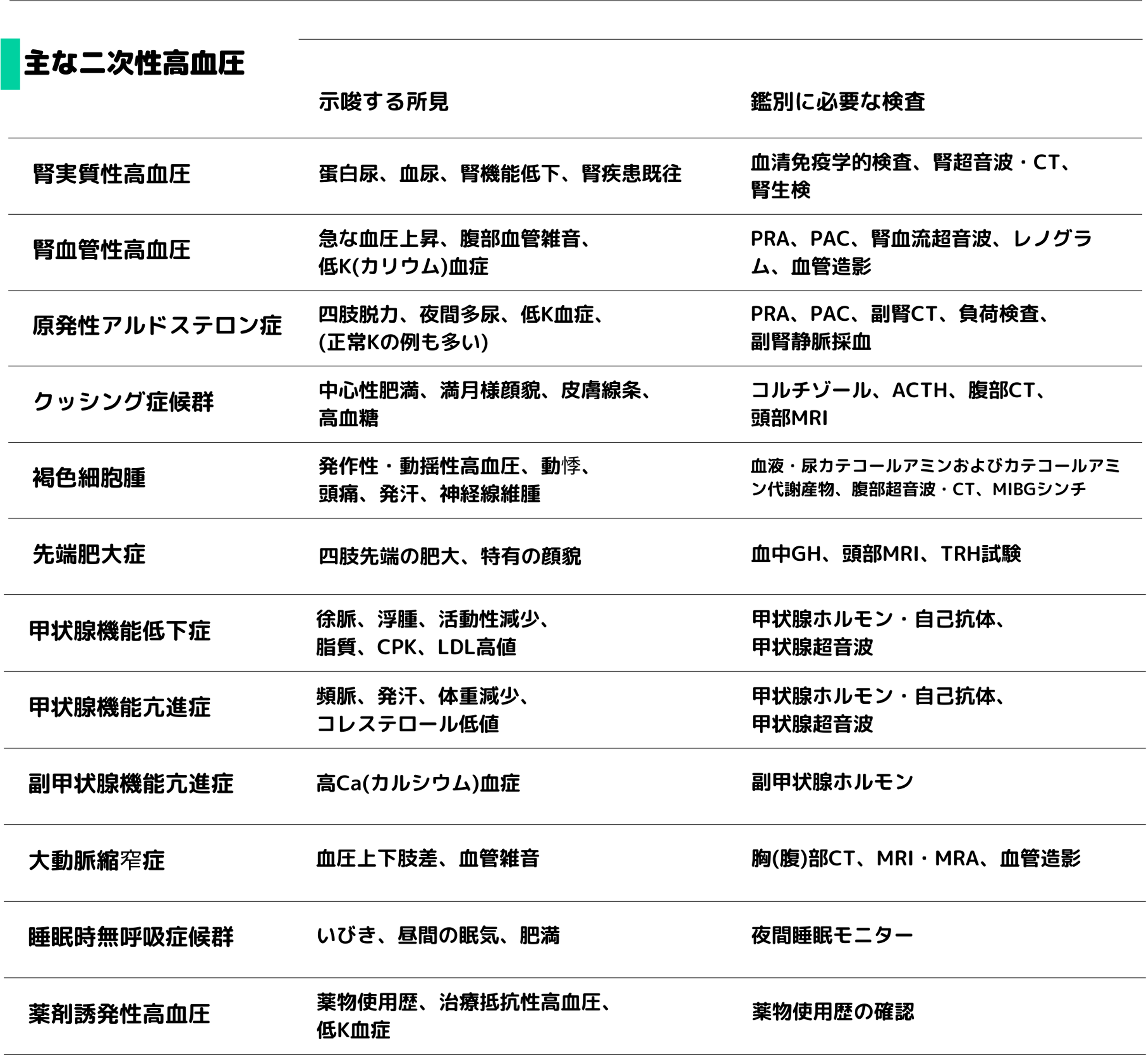

高血圧の9割以上は原因を特定できない『本能性高血圧(一次性高血圧)』ですが、1割弱で原因が特定できる場合がありこれを『二次性高血圧』と呼びます。

本態性高血圧

本態性高血圧は高血圧症の9割以上を占めますが、明確な原因が特定できないものです。

高血圧は様々な要因が複雑に絡み合って発症しますが、塩分の取りすぎ、肥満、運動不足、ストレス、喫煙、アルコールなどの生活習慣、遺伝的な体質や加齢などが主な要因として挙げられます。

- 生活習慣

過度な塩分摂取、高齢による血管の老化、喫煙、飲酒、ストレスのたまり、過労、運動不足、太りすぎなど高血圧の原因になる危険な要因がたくさんあります。高血圧を予防するためには健康的な生活習慣を心がける必要があります。 - 遺伝

何も体に異常がないのにもかかわらず高血圧になることがあります。高血圧症になった本人の血縁関係の中に高血圧の方が多いことから遺伝が関係していると考えられています。ただし、遺伝的な要因の有無にかかわらず発症には生活習慣が大きく関係しています。

ただし、病院で血圧を測ると緊張してしまって普段より血圧が高く出てしまう「白衣性高血圧」、逆に病院では正常値なのに家庭で測定すると高値になる「仮面高血圧」という状態もありますので、一度きりの血圧測定で高血圧と診断することはできません。測定している状況や時間帯などでも血圧は大きく変化しますので、様々な条件で何度か血圧を測定し、その推移を記録していくことが必要になります。

➡︎参考:冬場の高血圧について

また二次性高血圧でないことを確認するためのホルモンの検査なども行い、原因となる病気がないことが分かると初めて「本態性高血圧」であると診断されます。

二次性高血圧

二次性高血圧は以下のようなケースで疑われます。

- 若年での発症

- 急速な高血圧の進行

- 複数の降圧剤を内服してもコントロールが不良

- 血圧の変動が激しい

- もともと基礎疾患がある

原因としては腎臓、甲状腺、副腎などの臓器に異常が潜んでいる場合、睡眠時無呼吸症候群によって深い睡眠がとれず、交感神経が活性化してしまうことで血圧が上昇してしまう場合、飲んでいるお薬による副作用で高血圧が引き起こされている場合などがあります。

こういった二次性高血圧では血圧を下げるお薬を飲んでも改善されない場合が多くあります。原因となる疾患を治療することで初めて改善する可能性があるため、早い段階で専門家によって診断をすることが大切です。

当院では積極的に二次性高血圧の原因の鑑別を行なっています。なかなか血圧が下がらない方や詳しく高血圧について調べたい方はお気軽にご相談ください。

高血圧の症状・合併症とは?

高血圧の初期症状として頭痛・肩こり・めまいなどを自覚される方もいらっしゃいますが、ほとんどの方は無症状です。そのため放置されやすく、動脈硬化が進み、心疾患や脳卒中などを引き起こします。全身の様々な臓器に障害が起こります。

以下に高血圧によって引き起こされる代表的な合併症を紹介します。

心不全、心筋梗塞、狭心症などの心疾患

高血圧状態が続くと血管が硬化し、動脈硬化が進むため狭心症や心筋梗塞につながります。また心肥大を生じて心臓自体への悪影響も及ぼし、心不全につながります。

狭心症:冠動脈の内側にコレステロールがたまり、冠動脈が狭くなることで心臓への血液の供給が妨げられます。その結果、運動時などの心臓が酸素を欲する時に供給ができなくなることで、数分間の胸痛や圧迫感が出現します。

心筋梗塞:冠動脈が狭窄している状態が狭心症であるのに対し、冠動脈が完全に閉塞した状態を心筋梗塞と呼びます。これにより心臓の筋肉に酸素が供給されないため、心筋が壊死してしまいます。一度壊死した心臓の筋肉は二度と元の状態に戻ることはありません。

心肥大:高血圧では血管の中の圧力が高くなっているため、血液を全身に循環させるためには心臓は強い力で血液を駆出する必要があります。高血圧が続くと心臓は大きな負担がかかり、増えた負担に対応するために心筋を強化します。これを心肥大と呼びます。心肥大を生じると心臓の拡張能(柔軟性)が低下し、最終的には収縮能やねじる力も低下し、心不全の発症につながります。心肥大を疑った時は心電図や心エコー検査を行い、評価します。

心不全:心不全は心臓がうまく血液を送れなくなる状態です。心不全は呼吸困難や浮腫などの症状を引き起こし、生活の質を大きく低下させます。心不全は上述のような虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)や心肥大から引き起こされます。高血圧そのものが心不全の悪化につながるため非常に重要です。

脳出血、脳梗塞、くも膜下出血などの脳血管系疾患

高血圧は、脳出血や脳梗塞、またはくも膜下出血といった脳卒中のリスクを増加させます。脳梗塞とは、脳の血流が遮断される状況を指し、これが脳卒中の大部分を占めています。一方で、脳出血は脳の血管が破裂し、血液が脳内に流出する状態を示し、くも膜下出血は脳内の動脈瘤が破れて血液が流れ出す状態を指します。いずれも身体に重篤な障害を残したり、命に関わり死亡することもあります。

慢性腎臓病

腎臓は、血液をろ過して、体内の老廃物や余分な水分を排出する働きをしています。腎臓の働きが悪くなると余分な塩分と水分の排泄が十分にできず、血液量が増加し、血圧が上がります。さらに、血圧が上がれば腎臓への負担が増え、ますます腎臓の機能が低下するといった悪循環が生じやすくなります。

腎臓の機能は30歳ごろから1歳ごとに約1%ずつ低下していくといわれます。つまり、40歳なら健康時の約90%、50歳では約80%、60歳では約70%にまで機能が低下します。そこに高血圧が加わると、腎臓の機能はもっと急速に低下し、慢性腎臓病(CKD)になります。

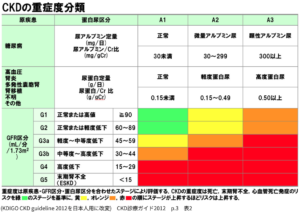

CKDは以下の表のように重症度によって区分されます。緑→黄色→オレンジ→赤となるにつれ、末期腎不全や透析になるリスク、心血管病合併のリスクが上昇していきます。

したがって、腎臓機能を守り、慢性腎臓病の予防や悪化の抑制のために、血圧コントロールをすることはとても大切です。尿検査(尿タンパク)や血液検査(クレアチニンやeGFR)を定期的にチェックしていくことも重要です。

高血圧の治療

高血圧の治療の目的は、重大な病気の発症を防ぐことです。

まずは生活習慣の改善です。そのうえで効果が不十分であれば、薬の処方によって治療します。

高血圧の生活習慣改善のポイント

(1)減塩

塩分は身体にとって大切な栄養素の一つですが、摂取量が多すぎると身体に水分が溜まりやすくなり、高血圧につながることがあります。日本人は塩分摂取量が多いと言われており、1日の塩分摂取量は12gです。高血圧の予防には1日の塩分の摂取量は6g以下が目標となります。食事の塩分を1g/日減らすごとに血圧が約1mmHg減少し、心血管イベントのリスクも減らせることが報告されています。

塩分の取りすぎに繋がりやすい原因のひとつとして、外食やお弁当・お惣菜の増加が指摘されています。こういったものは濃い味付けのものが多く、例えばラーメンやきつねうどんで5~6g、にぎり寿司で6g、カツ丼で7gの塩分が含まれています。どれにしても、一食で1日6gの基準に達してしまうことがお分かりいただけるかと思います。

(2)肥満の是正

肥満は高血圧の発症や悪化に深く関連しているといわれています。適度な運動とカロリー制限により体重制限を行い、肥満を是正することが重要です。1kg体重が下がるごとに平均0.5~2 mmHg血圧が下がるとされています。

肥満の指標には、体重と身長より計算するBMI(Body Mass Index)がよく使われます。

BMI=体重(kg)÷身長(m)×2乗

で計算され、BMIは22が理想的とされています。BMIが25以上を肥満と定義し、生活習慣病になる確率が2倍を超えます。BMIを意識して体重制限を心がけましょう。

(3)適量のアルコール

適度な飲酒は体によい影響を与えることもありますが、頻繁な飲酒や過度な飲酒は、血圧上昇のリスクを高めます。日々の飲酒量の目安としては、男性の場合、ビールは500cc以下、日本酒は1合、ワインは2杯以下を心がけましょう。一方、女性の場合は、これらの量の約半分を目安にしましょう。

(4)適度な運動

運動療法には平常時の血圧を下げる効果があることがわかっています。心拍数が上がり「少し息が苦しい」程度の有酸素運動を行うのが理想的な運動強度です。日常的に、30分以上の運動を目指しましょう。運動習慣を毎日の生活に取り入れることが効果的です。過度な運動は血圧の上昇をもたらすため注意が必要です。急激で無理な運動は避け、しっかりと準備運動をするようにしましょう。

(5)禁煙

喫煙は動脈硬化の強力な危険因子であり、高血圧の方は動脈硬化の進行を食い止めるためにも禁煙をする必要があります。禁煙努力を通じて、高血圧にも向き合えるようになります。

(6)環境要因に注意する

高血圧の患者様において冬の温度の変化は危険と言われています。トイレや浴室の寒さは注意が必要です。室内の環境について伺いながら、必要であればその指導も行っています。

➡︎参考:冬場の高血圧について

高血圧の薬物療法のポイント

高血圧の薬物療法では、降圧薬が主に使用されます。これは文字通り高い血圧を下げる目的で使われる薬で、高血圧薬や降圧剤とも呼ばれます。

降圧薬には多くの種類があり、患者の具体的な状況や持病の有無に応じて最適な薬が選ばれます。降圧目的のみではなく、脈拍を落ち着けたり、狭心症の予防、さらには心臓や腎臓の保護作用も踏まえて薬剤を選択します。現在降圧剤を内服中の方や内服を検討されている方はどの様な目的でこの薬を飲むのか?と具体的に医師に相談してみるとよいでしょう。

主な降圧薬の種類には以下のものがあります。

- 血管を直接拡張し、血圧を下げる(=カルシウム拮抗剤)

- 尿の排出を促し、血液の総量を減らし、血圧を下げる(=利尿剤)

- 心臓や自律神経に働きかけ、血液量の調整や血管緊張を緩和し、血圧を下げる(=β遮断剤)

- 血圧を高める物質を減らし、血圧を下げる(=ACE阻害剤、ARB)

特によく使用されるのが以下の2タイプの薬剤です。

- カルシウム拮抗薬

血圧上昇の原因となる血管筋肉へのカルシウムの流入を抑え、血管を拡張させることで血圧を下げるお薬です。良好な降圧効果があり、 副作用も少なく、狭心症などを合併している人に向いています。ただし足のむくみなどの副作用が出る場合があります。(薬剤名:アムロジピン、ニカルジピンなど) - アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)

血管を収縮させ、血圧を上昇させる「アンデオテイシンⅡ」の作用を抑え、血圧を下げるお薬です。安定した効果が期待でき、副作用も少ないといわれています。また心臓や腎臓など、臓器保護作用があります。 ただし妊婦または妊娠の可能性がある人、高カリウム血症の人には使うことができません。また副作用として、めまい、動悸などが挙げられます。(薬剤名:カンデサルタン、アジルサルタンなど)

降圧薬の中には、他の病気を抱えている患者には使用が適さないもの、または用量や投与タイミングが非常に重要なものもあります。ですので、処方箋を受け取る前に、過去の健康状態、現在の疾患、そして病歴などを医師に詳細に説明することが大切です。

降圧薬は長く内服していく可能性があるため、血液検査等で副作用を確認するなどのフォローアップが重要です。また血圧が低下してこれば降圧剤を中止できることもありますが、自己判断での休薬は急な血圧上昇(リバウンド現象)を生じることがありますので避けていただき、医師と相談するようにしてください。